1.

Die Quantität der Berichterstattung über Afrika

Die mediale Marginalisierung Afrikas ist umfassend. Die Forschung hat diese Feststellung in zahlreichen Untersuchungen und Beobachtungen immer wieder dokumentiert. Fabian Sickenberger, der in diesem Zusammenhang von einem „umfassendem Agenda Cutting" (S. 203) weiter Teile des Kontinents sprach, hat darauf hingewiesen, dass sich lediglich etwa 3,7 Prozent der von ihm ausgewerteten 1.685 «Tagesschau»-Beiträge „haupt- oder nebensächlich mit afrikanischen Staaten oder Menschen" (S. 206) beschäftigten. Zu ähnlichen Ergebnissen gelangte auch eine von Jürgen Wilke, Christine Heimprecht und Akiba Cohen publizierte Untersuchung, in der die Berichterstattung von 17 Ländern im Jahr 2008 ausgewertet wurde und die ebenfalls nur einen Berichtanteil von 3 Prozent für Afrika errechnete.

Die mediale Marginalisierung Afrikas ist umfassend. Die Forschung hat diese Feststellung in zahlreichen Untersuchungen und Beobachtungen immer wieder dokumentiert. Fabian Sickenberger, der in diesem Zusammenhang von einem „umfassendem Agenda Cutting" (S. 203) weiter Teile des Kontinents sprach, hat darauf hingewiesen, dass sich lediglich etwa 3,7 Prozent der von ihm ausgewerteten 1.685 «Tagesschau»-Beiträge „haupt- oder nebensächlich mit afrikanischen Staaten oder Menschen" (S. 206) beschäftigten. Zu ähnlichen Ergebnissen gelangte auch eine von Jürgen Wilke, Christine Heimprecht und Akiba Cohen publizierte Untersuchung, in der die Berichterstattung von 17 Ländern im Jahr 2008 ausgewertet wurde und die ebenfalls nur einen Berichtanteil von 3 Prozent für Afrika errechnete.Die Resultate zur randständigen Berichterstattung über Afrika können im vorliegenden Beitrag, der auch auf den Ergebnissen einer Langzeituntersuchung des Autors sowie zahlreicher Folgeanalysen zur medialen Vernachlässigung des Globalen Südens fußt, vollständig bestätigt werden. Dabei ist festzuhalten, dass die Marginalisierung Afrikas im Zuge der Entwicklungen der

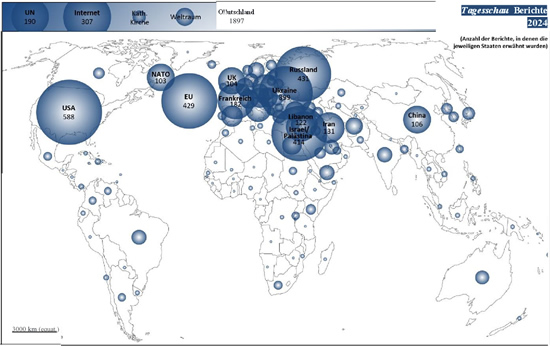

letzten Jahre (die Corona-Pandemie 2020-2022; der Ukraine-Krieg seit 2022; der Gaza-Krieg seit 2023) sogar noch zugenommen hat. Im Jahr 2024 berührte nur ein Bruchteil der Beiträge der reichweitenstärksten deutschsprachigen Nachrichtensendung, der Tagesschau-Hauptausgabe, die Länder des Globalen Südens (Abb. 1). Bis auf wenige Ausnahmen waren die Länder Afrikas in der «Tagesschau» medial fast nicht existent.

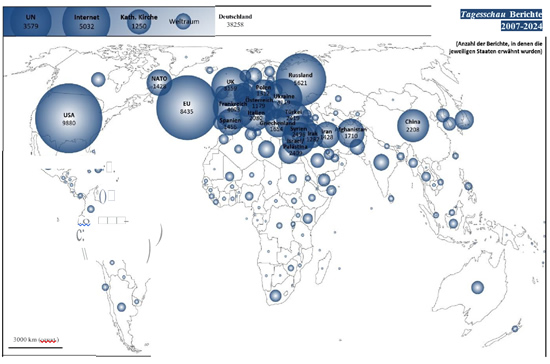

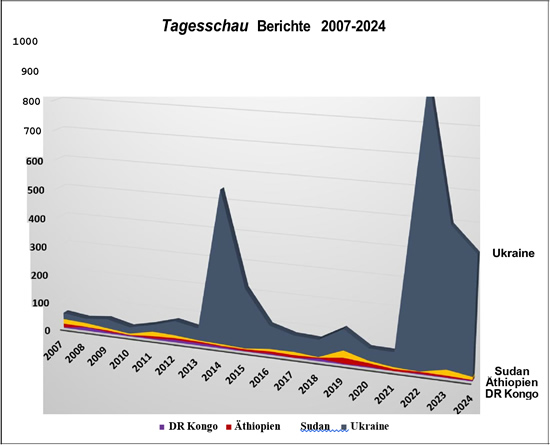

Ein Langzeitblick auf die geografische Orientierung der Beiträge in der «Tagesschau» in den Jahren 2007-2024 zeigt, dass die Berichterstattung über Afrika in diesem Zeitrahmen nicht nur marginal, sondern durabel marginal ausfiel (Abb. 2).

Insgesamt entfallen in den führenden deutschsprachigen Nachrichtensendungen (die deutsche und Schweizer «Tagesschau» sowie die österreichische «Zeit im Bild» (ZIB) 1) im Durchschnitt lediglich etwa 10 Prozent der Sendezeit auf den Globalen Süden, obwohl dort etwa 85 Prozent der Weltbevölkerung leben (Einteilung Globaler Norden/Globaler Süden nach der Klassifikation der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD)).

Jüngstes Beispiel des Desinteresses am afrikanischen Kontinent sind die medial behandelten Themen während der deutschen Bundestagswahl 2025. Eine Auswertung von zwölf Wahlsendungen zeigte, dass fast 90 Prozent der Gesamtsendezeit auf innenpolitische Themen entfielen. Mit dem Globalen Norden beschäftigten sich etwa 9,5 Prozent der Sendezeit, mit dem gesamten Globalen Süden lediglich 0,75 Prozent. Der thematische Fokus der Sendungen lag auf der Migrationsdebatte und außenpolitisch auf dem Ukraine-Krieg. Afrika wurde nicht thematisiert, selbst der Gaza-Krieg wurde fast vollständig ausgespart.

Eine gewisse Ausnahme hinsichtlich des medialen Desinteresses am Globalen Süden bilden die Wirtschaftsmacht China sowie die Länder der sogenannten MENA (Middle East & North Africa) Region, zu der auch die nordafrikanischen Staaten gehören. Das Interesse an der MENA-Region ist insbesondere auf die dortigen Kriege mit Beteiligung von Staaten des Globalen Nordens

zurückzuführen (Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen, Gaza). Subsahara-Afrika gehört dagegen, wie Lateinamerika und Südasien, zu den blinden Flecken der medialen Berichterstattung.

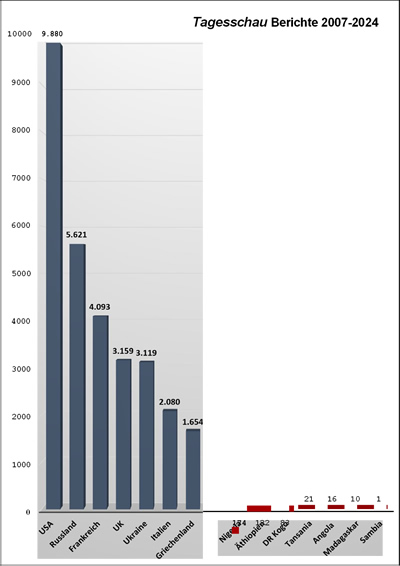

Deutlich wird dies insbesondere auch im direkten Vergleich der Quantität der Beiträge, in denen Länder des Globalen Nordens und Afrikas südlich der Sahara eine Rolle spielten (Abb. 3).

Im Zeitraum 2007-2024 wurden in der «Tagesschau»-Hauptausgabe über 50.000 Beiträge (ohne Sport und Wetter) ausgestrahlt. In fast 10.000, also etwa einem Fünftel dieser Beiträge, spielten die USA eine Rolle. Es folgen Länder wie Russland, Frankreich, das Vereinigte Königreich und die Ukraine mit mehreren Tausend Beiträgen, in denen diese Länder erwähnt wurden. Demgegenüber wurde der bevölkerungsreichste Staat Afrikas, Nigeria, mit fast 230 Millionen Einwohnern (Stand 2024, nach United Nations Population Fund, UNFPA) lediglich in 174 Beiträgen erwähnt. Auch andere einwohnerstarke Länder wie Äthiopien (fast 130 Millionen Menschen) und die Demokratische Republik Kongo (etwa 105 Millionen Einwohner) kamen nur auf 122 bzw. 83 Berichte. Besonders drastisch ist die Vernachlässigung von Staaten wie beispielsweise Tansania (21 Beiträge), Angola (16) und Madagaskar (10). Sambia wurde in 18 Jahren sogar nur in einem einzigen Beitrag erwähnt.

Die geografische Orientierung der Berichterstattung der «Tagesschau» deckt sich zu großen Teilen mit dem Korrespondentinnen- und Korrespondentennetz der ARD (2020), was die Nachrichtenpriorisierung des Globalen Nordens gegenüber dem Globalen Süden (und insbesondere Subsahara-Afrikas) ebenfalls verdeutlicht. Während im Jahr 2020 im Fernsehstudio der ARD in Prag zwei Korrespondenten aus zwei Ländern (Tschechien und der Slowakei) mit zusammen etwa 16 Millionen Einwohnern berichteten, bestand das Fernsehstudio der ARD in Nairobi (Kenia) ebenfalls aus zwei Personen, die aber für 38 afrikanische Staaten mit insgesamt ca. 870 Millionen Einwohnern zuständig waren (mittlerweile besteht das Studio in Nairobi aus drei Korrespondentinnen, die aus 33 Staaten berichten). So gehört bis heute zum Berichtsgebiet des Studios in Nairobi auch Dakar, die über 6.000 km entfernte Hauptstadt des Senegal. Das entspricht der Distanz und Situation, als ob jemand aus Brüssel über Washington, D.C. berichten würde. Mit einer geografisch so unausgewogenen Distribution der Korrespondentinnen und Korrespondenten ist geradezu zwangsläufig eine überwältigende mediale Überrepräsentation und Dominanz des Globalen Nordens vorprogrammiert.

2.

Das Beispiel medial marginalisierter und ignorierter Kriege

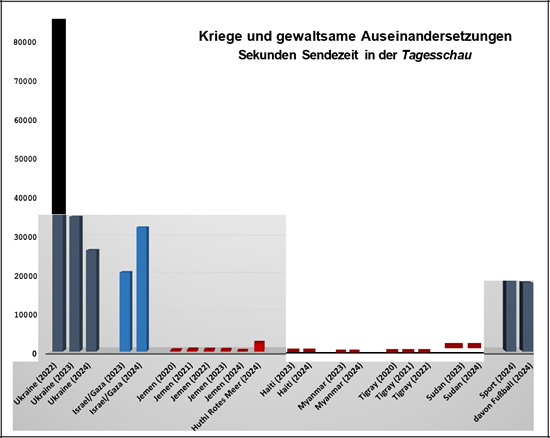

Besonders evident wird die mediale Vernachlässigung Afrikas in der unterschiedlichen Quantität der Beschäftigung mit Kriegen (Abb. 4).

Zu den medial fast vollständig ignorierten militärischen Auseinandersetzungen gehört der Bürgerkrieg in der nordäthiopischen Region Tigray in den Jahren 2020-2022, in den auch Eritrea verwickelt war und der mit bis zu 600.000 Toten als tödlichster Krieg des 21. lahrhunderts gilt. Mindestens 120.000 Frauen wurden während des Krieges vergewaltigt. Amnesty International wies auf schwerste Menschenrechtsverletzungen wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ethnische Säuberungen hin und kritisierte das Desinteresse der Weltgemeinschaft. Während die «Tagesschau» alleine im Jahr 2022 etwa 86.115 Sekunden über den Ukraine-Krieg berichtete (nicht eingerechnet die Beiträge über die Auswirkungen des Krieges, etwa im Energiesektor, auf Deutschland und die EU), waren es in den drei Jahren 2020-2022 lediglich 940 Sekunden über den Bürgerkrieg in Tigray.

Ebenfalls auf nur geringes Interesse stieß der Bürgerkrieg im Sudan, wo das UNHCR vor einer „schrecklichen humanitären Krise von epischen Ausmaßen" (..dire humanitarian crisis of epic proportions") warnte. UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Russell bezeichnete die Situation im Land im März 2025 vor dem Weltsicherheitsrat zwischenzeitlich als „größte und verheerendste humanitäre Krise der Welt" (.,Sudan is now the largest and the most devastating humanitarian crisis in the world."). Bereits im April 2024 notierte die Welthungerhilfe: .,Der Sudan ist heute das Land mit den meisten Vertriebenen der Welt, von denen die Hälfte Kinder sind. Fast 18 Millionen Menschen leiden unter akuter Ernährungsunsicherheit." Im Gegensatz hierzu widmete die «Tagesschau» dem Sudan im Jahr 2023 aber lediglich 1.365 Sekunden Sendezeit und reduzierte sogar antizyklisch zur Zuspitzung der verheerenden humanitären Lage die Berichterstattung im Jahr 2024 auf sogar nur 640 Sekunden. Dabei ist das mediale Desinteresse an militärischen Auseinandersetzungen ohne Beteiligung des Globalen Nordens nicht auf Afrika beschränkt. So wurden zum Beispiel auch die desolate sicherheitspolitische und humanitäre Situation auf der Karibikinsel Haiti sowie die Bürgerkriege in Myanmar und im Jemen fast vollständig übergangen.

Die Anzahl der Nachrichtenbeiträge über Konfliktregionen und Länder in Afrika wie etwa über den Sudan, Äthiopien oder den Osten der Demokratischen Republik Kongo, wo laut UNICEF-Sprecher James Eider jede halbe Stunde ein Kind vergewaltigt wird, verblasst vollständig neben dem Umfang der Berichterstattung über die Ukraine, die 2014 und wieder seit 2022 zu den Kernländern der medialen Aufmerksamkeit gehört (Abb. 5). Eine mit dem Ukraine-Krieg vergleichbar umfangreiche Berichterstattung fand in den Jahren 2023 und 2024 nur über den Gaza-Krieg (Nahostkonflikt) statt und es ist wohl sehr naheliegend zu vermuten, dass das hohe mediale Interesse an diesem Konflikt auf die Beteiligung Israels zurückzuführen ist. Es ist vielsagend, dass der Umfang der Berichterstattung über alle erwähnten Kriege und gewaltsamen Auseinandersetzungen im Globalen Süden ohne Beteiligung von Staaten des Globalen Nordens (also im Jemen, in Haiti, Myanmar, Tigray und im Sudan) in den Jahren 2020-2024 nicht einmal einem Drittel der Sendezeit entsprach, die in der Tagesschau alleine im Jahr 2024 dem Sport gewidmet wurde.

3.

Zur Qualität der Berichterstattung über Afrika

In Afrika gibt es 54 Staaten, etwa 3.000 Ethnien und Schätzungen zufolge möglicherweise ebenso viele Sprachen. Fabian Sickenberger notierte sehr treffend, dass das Merkmal des Kontinents, „gerade nicht die Gleichheit, sondern die Vielfalt ist" (S. 9). Sickenberger verwies auf die pointierte Formel des Politik- und Afrikawissenschaftlers Rainer Tetzlaff, der konstatierte: .,Afrika gibt es nur im Plural." (S. 66).

Demgegenüber muss festgehalten werden, dass das medial entworfene Bild der soziopolitischen und kulturellen Vielschichtigkeit und Multidimensionalität Afrikas kaum gerecht wird. Im Gegenteil, zahlreiche in Medien vermittelte Afrikabilder sind monodimensional und bemühen sich auch nicht um eine differenzierte Darstellungsweise. Johanna Mack machte außerdem auf den Kritikpunkt aufmerksam, dass die Afrika-Berichterstattung von einer Fremdwahrnehmung geprägt sei und „häufig von außen über Afrika gesprochen" werde.

Die Forschung hat ebenso immer wieder darauf hingewiesen, dass zahlreiche medial transportierte Afrikabilder nicht nur stereotyp, sondern auch negativ geprägt sind. Afrika wurde insbesondere in der Vergangenheit häufig als „Sorgen-" und „Hungerkontinent" beschrieben, eine Verbesserung der Situation erschien in vielen Darstellungen geradezu aussichtslos.

Neuere Forschungsarbeiten wie von Toussaint Nothias haben allerdings betont, dass zahlreiche, auch teilweise in der Forschung tradierte Bilder der negativen Wahrnehmung und Darstellung Afrikas ihrerseits nicht die ganze Reichweite Berichterstattung abbilden. So wird dem „Afro Pessimismus" vieler Beiträge die positive und motivierende Beschreibung Afrikas als Aufbruch und Chancenkontinent, die mit dem Schlagwort „Africa rising" verbunden ist, gegenübergestellt. Dies ist zweifellos richtig, dennoch muss festgehalten werden, dass gerade in traditionellen

Medien, in denen Afrika und dem Globalen Süden insgesamt nur sehr wenig Sendezeit eingeräumt wird, die sogenannten K-Themen (Kriege, Krisen, Krankheiten, Katastrophen, Konflikte, Korruption und Kriminalität) eine sehr große Rolle spielen. Fabian Sickenberger wies darauf hin, dass fast Zweidrittel (62,2 Prozent) der von ihm untersuchten Tagesschau-Beiträge von sogenannten K-Themen geprägt waren und konstatierte: ,,[D]er Negativfokus [ist] ein allgegenwärtiges Merkmal des Tagesschau-Afrikabildes." (S. 197) Sickenberger notierte, dass sich „eine hohe Nachrichtenschwelle[...] mit K-Themen leichter überwinden lässt als mit Beiträgen über positive oder neutrale Geschehnisse" (S. 279) Der Afrikaexperte Martin Sturmer hielt ebenfalls pointiert fest: .,Afrika interessiert nur im Katastrophenfall" (S. 22) und der Journalist und Afrikanist Lutz Mükke warnte vor einer „Dramatisierungsfalle".

Wenn nur wenig Sendezeit für einen geografischen Raum wie Afrika zu Verfügung gestellt wird, wird diese fast ausschließlich für negative Themen verwendet. Es ist natürlich wichtig, über negative Ereignisse wie Krisen, Kriege und Katastrophen zu berichten. Auch im vorliegenden Beitrag sind diese thematisiert worden, einerseits, weil es sich um fundamentale Ereignisse mit weitreichenden menschlichen wie auch soziopolitischen Dimensionen handelt, andererseits auch, weil sie auf sehr prägnante Art und Weise die unterschiedliche mediale Beachtung, je nach geografischem Ereignisort (Globaler Norden vs. Globaler Süden), verdeutlichen.

Eine Verharmlosung oder Beschönigung real existierender Probleme und Missstände sollte keinesfalls stattfinden, gleichwohl ist es wichtig, immer wieder auch Positivbeispiele anzuführen, um einer potentiellen Fatalisierungs- und Abwendungstendenz Medienrezipierender angesichts einer ausschließlich negativ geprägten Berichterstattung entgegenzuwirken. Eine differenzierte und konstruktive „Can do"-Berichterstattung, die auch Erfolgsgeschichten vermittelt, setzt allerdings eine quantitativ ausreichende Beschäftigung mit Afrika und allgemein dem Globalen Süden voraus. Nur wenn sich Medien die Zeit nehmen, um nicht nur über Katastrophen und Negativereignisse, die es zweifelsohne in großer Zahl gibt, zu berichten, sondern auch über positive Entwicklungen und Ereignisse, derer es ebenfalls gibt, kann die Gefahr von Einseitigkeit und Defätismus verhindert werden. Eine ausschließlich negativ gefärbte Darstellungsweise, die einer konstruktiven und multi perspektivischen Berichterstattung keinen Raum lässt, gilt es zu vermeiden. Dies setzt allerdings eine quantitativ ausreichende Beschäftigung mit Afrika bzw. allgemein dem Globalen Süden voraus.

Ausblick

Eine Orientierungsgröße für eine differenziertere und quantitativ weit umfangreichere Afrika Berichterstattung könnten im Printbereich die „taz“, „die tageszeitung“ und in der Gruppe der Nachrichtensendungen das «ARTE Journal» sein. Beide Medienformate wiesen in den Untersuchungen innerhalb ihrer jeweiligen Gattungen weit überdurchschnittlich hohe Anteile für den Globalen Süden auf und führen die entsprechenden Listen an. Bezeichnend für beide Formate ist, dass sie afrikanische Ereignisse (auch in Subsahara-Afrika) zu Topthemen gemacht und sich die Zeit genommen haben, um auch über Positivbeispiele zu berichten. Beide Formate erreichen im Vergleich zu den führenden Medien jedoch auch nur einen Bruchteil ihrer Zuschauer bzw. Leser. Die Redaktionen von sogenannten Leitmedien könnten überrascht sein, mit welcher Aufgeschlossenheit ein nicht unterschätztes Publikum auf eine höhere Berichterstattung über vernachlässigte Regionen möglicherweise reagieren würde - Interesse und Empathievermögen sollten nicht an Ländergrenzen halt machen. Um Interesse für ein Thema zu generieren, ist allerdings eine umfangreiche und insbesondere konsequente Berichterstattung erforderlich, denn Interesse an einem Thema setzt eine vorher in irgendeiner Form erfolgte Beschäftigung mit diesem voraus. Interesse und der Wunsch, sich mit einem Thema näher zu beschäftigen, kann nur entstehen, wenn berichtet wird und Themen und geografische Räume nicht ignoriert werden. Es wäre zu hoffen, dass auch sogenannte Leitmedien die Bereitschaft aufbringen würden, den Ländern und Menschen des afrikanischen Kontinents - und allgemein des Globalen Südens - in Form von Sendezeit und Beitragsseiten die Aufmerksamkeit zuteilwerden zu lassen, die ihnen gebührt.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf den Seiten des European Journalism Observatorv (E/0).

Weitreichende Untersuchungen zur medialen Vernachlässigung des Globalen Südens finden sich auf der E/0-Archivseite des Autors und können auch kostenlos eingesehen und heruntergeladen werden unter www.ivr-heidelberg.de

Dort finden sich auch eine Langzeituntersuchung mit dem Titel Vergessene Welten und blinde Flecken.Videozusammenfassungen sowie Informationen zu einer auf der Untersuchung beruhenden Wandera usstel Iung.

Nachschub aus Dortmund: WDR dreht weiteren «Tatort»

Nachschub aus Dortmund: WDR dreht weiteren «Tatort»  Quotencheck: «Terra Xplore»

Quotencheck: «Terra Xplore»

Senior Manager Campaign Management & Social Media (m/w/d)

Senior Manager Campaign Management & Social Media (m/w/d) 1. Aufnahmeleitung im Bereich Reality (m/w/d)

1. Aufnahmeleitung im Bereich Reality (m/w/d) Studentische Aushilfe (m/w/d) ? YouTube-/Twitch-Team

Studentische Aushilfe (m/w/d) ? YouTube-/Twitch-Team

Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel