Als «FeardotCom» im August 2002 in die Kinos kam, war das Internet noch ein relativ neues Phänomen, geheimnisvoll, etwas gefährlich – und damit perfekt für einen Horrorfilm, dachte man. Heraus kam allerdings ein derart missglücktes Werk, dass Kritiker und Zuschauer gleichermaßen fassungslos zurückblieben. Heute gilt «FeardotCom» als einer der Tiefpunkte des frühen 2000er-Jahre-Horrors, ein filmisches Relikt aus einer Zeit, in der Hollywood unbedingt den Nerv der digitalen Gegenwart treffen wollte – und krachend scheiterte.

Als «FeardotCom» im August 2002 in die Kinos kam, war das Internet noch ein relativ neues Phänomen, geheimnisvoll, etwas gefährlich – und damit perfekt für einen Horrorfilm, dachte man. Heraus kam allerdings ein derart missglücktes Werk, dass Kritiker und Zuschauer gleichermaßen fassungslos zurückblieben. Heute gilt «FeardotCom» als einer der Tiefpunkte des frühen 2000er-Jahre-Horrors, ein filmisches Relikt aus einer Zeit, in der Hollywood unbedingt den Nerv der digitalen Gegenwart treffen wollte – und krachend scheiterte.Die Geschichte klingt bereits wie eine Parodie: In New York sterben mehrere Menschen auf mysteriöse Weise – Nasenbluten, blutunterlaufene Augen, Schockstarre. Die Spur führt zu einer Webseite mit dem einfallsreichen Namen Feardotcom.com. Wer sie anklickt, stirbt innerhalb von 48 Stunden. Klingt verdächtig nach «Ringu» bzw. «The Ring» – und tatsächlich kam Gore Verbinskis Remake nur wenige Wochen später in die US-Kinos, was den Vergleich unausweichlich machte.

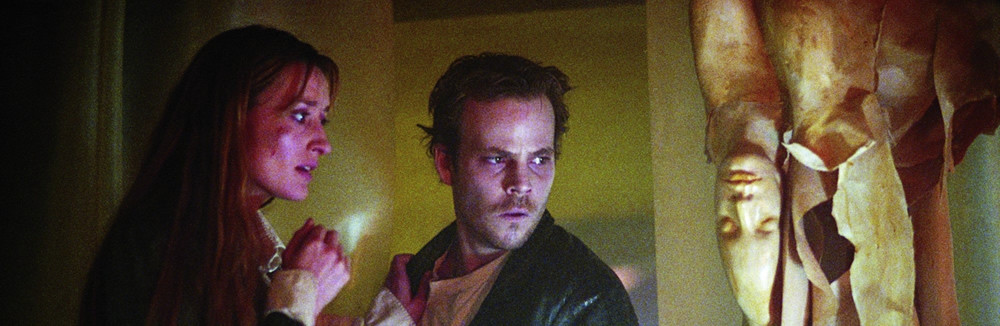

Das Drehbuch will gleichzeitig Krimi, Geistergeschichte und Internet-Thriller sein: Detective Mike Reilly (Stephen Dorff) und Ärztin Terry Huston (Natascha McElhone) stoßen auf einen sadistischen Serienkiller (Stephen Rea), der Frauen live im Netz foltert. Am Ende stellt sich heraus, dass die Website von einem Rachegeist gespeist wird – einer Frau, die das Killeropfer wurde. Ab da verschwimmt alles in halluzinatorischen Bildern, Visionen von Kindern mit Bällen, flackernden Computern und endlosen Neonfluren.

Schon bei der Premiere war klar: Hier stimmt fast nichts. „Rotten Tomatoes“ weist eine erbarmungswürdige Quote von drei Prozent positiven Rezensionen aus. „Das Lexikon des internationalen Films“ hätte es nicht besser sagen können: „Ein stilistisch ambitionierter, aber wirrer Mix ohne Spannung.“ Die „New York Daily News“ sprach von einem „filmischen Spam-Mail“, „USA Today“ nannte den Film schlicht „den Inbegriff von Trash“. Besonders drastisch fiel das Urteil der Zuschauer aus: «FeardotCom» gehört zu den wenigen Filmen überhaupt, die beim Publikumstest von CinemaScore ein „F“ kassierten – die schlechteste mögliche Note.

Ein Teil der Antwort liegt in der Entstehung. Regisseur William Malone, der kurz zuvor mit «House on Haunted Hill» (1999) noch einen passablen Hit landete, wollte „einen Albtraum in Filmform“ schaffen. Was er bekam, war eine bizarre Mischung aus billigem CGI, überdrehten Folterszenen und einer pseudo-intellektuellen Geisterstory. Hinzu kam eine problematische Besetzung: Malone selbst räumte später ein, dass Natascha McElhone als Wissenschaftlerin zwar charismatisch sei, aber schlicht fehlbesetzt war. Stephen Dorff mühte sich durch stereotype Dialoge, während Stephen Rea als Killer immerhin etwas Gravitas einbrachte – allerdings in einem Film, der kaum Struktur bot. Das Drehbuch von Josephine Coyle begann als erotischer Cyber-Thriller (ursprünglich für Zalman King gedacht), wurde dann mehrfach umgeschrieben und mit zusätzlichen Halluzinationsszenen versehen. Am Ende passte nichts mehr zusammen.

Mit einem Budget von rund 40 Millionen Dollar wollte Warner Bros. einen internationalen Horrorhit landen. Am Ende spielte «FeardotCom» weltweit gerade einmal 18,9 Millionen ein. Damit gilt er bis heute als herber Flop. Das Timing war ebenfalls fatal: Parallel liefen «Signs» und «My Big Fat Greek Wedding» in den Kinos – Filme, die für volle Säle sorgten, während «FeardotCom» nach wenigen Wochen fast überall wieder verschwand.

William Malone drehte nach diesem Fiasko kaum noch relevante Kinofilme. Stattdessen wandte er sich kleineren Projekten zu, etwa «Parasomnia» (2008), das ebenfalls kaum Beachtung fand. Seine Karriere blieb weit hinter den Erwartungen zurück. Stephen Dorff konnte den Imageschaden überleben. Später spielte er in «Somewhere» (2010, Sofia Coppola) und zuletzt in Serien wie in der dritten «True Detective»-Staffel, wo er Kritikerlob erhielt. Natascha McElhone fand ihr Glück im Fernsehen, u. a. mit «Californication» und «Designated Survivor». Stephen Rea, einst Oscar-nominiert, blieb eine feste Größe im europäischen Kino, auch wenn große Rollen in Hollywood ausblieben. Produzent Moshe Diamant, berüchtigt für riskante Genreproduktionen, verschwand nie ganz, blieb aber eine Figur im B-Movie-Bereich.

So katastrophal der Film seinerzeit aufgenommen wurde, so sehr hat er im Rückblick einen bizarren Kultstatus erlangt. Einige Filmwissenschaftler vergleichen seine überästhetisierten Bilder mit Cronenbergs «Videodrome» – ein Ritterschlag, den die meisten Zuschauer für blanken Hohn halten würden. Aber in der Tat hat «FeardotCom» eine eigenartige, düstere Optik, die wie ein falsch verstandenes Musikvideo aus der MTV-Ära wirkt.

«FeardotCom» ist ein Musterbeispiel dafür, wie Hollywood im frühen Internetzeitalter das Medium nicht verstand. Statt eine kluge Parabel über digitale Angst zu liefern, entstand ein konfuses, ästhetisch überladenes Werk voller Logiklöcher und unfreiwilliger Komik. Dass Menschen in diesem Film sterben, weil sie eine dubiose Website anklicken, war 2002 vielleicht noch eine halbwegs plausible Metapher. Heute wirkt es nur noch wie ein schlechter Witz.

Und der Fernsehpreis geht an…

Und der Fernsehpreis geht an… Koreanische Rollenspiel-Krimiserie startet am 23. September

Koreanische Rollenspiel-Krimiserie startet am 23. September

Mediengestalter Bild & Ton / 2nd Broadcast Operator (m/w/d)

Mediengestalter Bild & Ton / 2nd Broadcast Operator (m/w/d) Redaktionsleitung (m/w/d) im Bereich Factual Entertainment / Reality am Standort Ismaning bei München oder Köln in befristeter Anstellung

Redaktionsleitung (m/w/d) im Bereich Factual Entertainment / Reality am Standort Ismaning bei München oder Köln in befristeter Anstellung Initiativbewerbungen (m/w/d)

Initiativbewerbungen (m/w/d)

Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel