Die Kino-Kritiker: «Die Liebe seines Lebens – The Railway Man»

Wenn Filmtitel in die Irre führen: Colin Firth brilliert nicht etwa in einer seichten Romanze, sondern in einer berührenden Geschichte über die Schatten der Vergangenheit, Kriegsschuld und Vergebung.

Filmfacts «Die Liebe seines Lebens»

- Regie: Jonathan Teplitzky

- Produktion: Chris Brown, Bill Curbishley, Andy Paterson

- Drehbuch: Frank Cottrell Boyce, Andy Paterson; basierend auf dem autobiografischen Werk von Eric Lomax

- Darsteller: Colin Firth, Nicole Kidman. Jeremy Irvine, Stellan Skarsgård, Sam Reid, Tanroh Ishida, Hiroyuki Sanada

- Musik: David Hirschfelder

- Kamera: Garry Phillips

- Schnitt: Martin Connor

- Filmlänge: 116 Minuten

- FSK: ab 12 Jahren

Im Zentrum steht Eric Lomax. Oder wie ihn der englische Original- sowie der hiesige Untertitel bezeichnen: «The Railway Man». Sein ganzes Leben widmete der Schotte den schnaufenden Dampfrössern, weshalb er letztlich die gesammelten Fahrpläne Großbritanniens in seinem Gedächtnis abgespeichert hat. Eines Morgens im Jahr 1983 begegnet er bei einer seiner schier endlosen Zugfahrten quer durchs Land der äußerst freundlichen ehemaligen Krankenschwester Patricia (Nicole Kidman). Die beiden kommen schnell ins Gespräch, die Funken sprühen, und der wandelnde Fahrplan wird vorübergehend aus seinem Trott gerissen. Nicht lange, nachdem sie Eric zu ihrem Mann genommen hat, fallen Patricia jedoch beunruhigende Seiten an dem einstigen Soldaten auf. Er wird von Albträumen geplagt, ist zunehmend unkonzentriert und fühlt sich häufig verfolgt – der Alltag hat Eric wieder, und somit sein Trauma aus Tagen in japanischer Kriegsgefangenschaft …

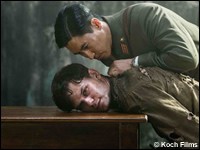

Jonathan Teplitzkys Regiearbeit lässt sich ihre Zeit, ehe sie sich ihrem eigentlichen Thema nähert. Eingangs wirkt alles so, als handle es sich bei «Die Liebe seines Lebens» zwar nicht um einen Pilcher-Film, sehr wohl aber um eine gemächliche, leicht verschrobene, ur-britische Liebesgeschichte. Die in ruhigen, statischen Bildern erzählte Romanze zwischen einem Exzentriker und einer verständnisvollen Frau, die mit beneidenswerter innerer Stärke überrascht, bricht aber nach und nach auf. Von aufwändigeren Kamerafahrten und intensiveren Farben begleitet, prasselt das kurzzeitig verdrängte Kriegstrauma des von Colin Firth so eindringlich und berührend gespielten Ex-Militärfunkers auf das Liebesidyll ein. Die Zwangsneurosen werden stärker, Firths Performance wird kühler und gleichzeitig ungezügelter – der eigentliche Film beginnt. Und dieser umfasst diverse längere Rückblenden auf das Gefangenenlager, in dem Lomax und seine Freunde zum Bau der (auch in «Die Brücke am Kwai» thematisierten) berüchtigten 'Todeseisenbahn' durch Thailands Dschungel getrieben werden.

Jonathan Teplitzkys Regiearbeit lässt sich ihre Zeit, ehe sie sich ihrem eigentlichen Thema nähert. Eingangs wirkt alles so, als handle es sich bei «Die Liebe seines Lebens» zwar nicht um einen Pilcher-Film, sehr wohl aber um eine gemächliche, leicht verschrobene, ur-britische Liebesgeschichte. Die in ruhigen, statischen Bildern erzählte Romanze zwischen einem Exzentriker und einer verständnisvollen Frau, die mit beneidenswerter innerer Stärke überrascht, bricht aber nach und nach auf. Von aufwändigeren Kamerafahrten und intensiveren Farben begleitet, prasselt das kurzzeitig verdrängte Kriegstrauma des von Colin Firth so eindringlich und berührend gespielten Ex-Militärfunkers auf das Liebesidyll ein. Die Zwangsneurosen werden stärker, Firths Performance wird kühler und gleichzeitig ungezügelter – der eigentliche Film beginnt. Und dieser umfasst diverse längere Rückblenden auf das Gefangenenlager, in dem Lomax und seine Freunde zum Bau der (auch in «Die Brücke am Kwai» thematisierten) berüchtigten 'Todeseisenbahn' durch Thailands Dschungel getrieben werden.In den Rückblenden gelingt Sam Reid eine hervorragende Leistung: Er macht als junger Eric Lomax zwar klar erkennbar, dass es sich bei ihm um dieselbe Person handelt, wie sie in der Rahmenhandlung von Colin Firth gespielt wird. Und dennoch agiert er nahezu gegensätzlich zum erwachsenen Lomax, der mit seinem Trauma verwachsen ist – er ist agil, voller Energie und nicht etwa in sich gekehrt, sondern offen sensibel. So zeichnet sich ein komplexes Bild des Protagonisten; eines, das mit voranschreitender Laufzeit immer stärkere Gefühle weckt.

Dabei verzichtet der Film glücklicherweise auf so manches Klischee: Statt wie in vielen vergleichbaren Filmen üblich, sind die Rückblenden in «Die Liebe seines Lebens» nicht in Sepiatönen gehalten und weichgezeichnet. Stattdessen brennen Regisseur Teplitzky und Kameramann Garry Phillips in lebendigen Bildern und mit einer kräftig-verschwitzten Farbästhetik die Exotik Thailands auf die Leinwand. Ein forscher Kontrast zum Understatement der Großbritannien-Sequenzen, der dem sonnendurchfluteten Urwald durchaus seine attraktiven Seiten anerkennt – wären da nicht die grausamen Methoden, mit denen die Kriegsgefangenen behandelt werden. Angstschweiß, Staub und Blut machen aus dem Thailand, wie es Lomax erlebt, einen Schreckensort. Aber dank der versierten Performances sowie dank der auf unangebrachte Symbolik verzichtenden Inszenierung versprüht er nie den geißelnden Pathos, wie er Angelina Jolies ähnlich gelagertes Drama «Unbroken» durchzieht.

Dabei verzichtet der Film glücklicherweise auf so manches Klischee: Statt wie in vielen vergleichbaren Filmen üblich, sind die Rückblenden in «Die Liebe seines Lebens» nicht in Sepiatönen gehalten und weichgezeichnet. Stattdessen brennen Regisseur Teplitzky und Kameramann Garry Phillips in lebendigen Bildern und mit einer kräftig-verschwitzten Farbästhetik die Exotik Thailands auf die Leinwand. Ein forscher Kontrast zum Understatement der Großbritannien-Sequenzen, der dem sonnendurchfluteten Urwald durchaus seine attraktiven Seiten anerkennt – wären da nicht die grausamen Methoden, mit denen die Kriegsgefangenen behandelt werden. Angstschweiß, Staub und Blut machen aus dem Thailand, wie es Lomax erlebt, einen Schreckensort. Aber dank der versierten Performances sowie dank der auf unangebrachte Symbolik verzichtenden Inszenierung versprüht er nie den geißelnden Pathos, wie er Angelina Jolies ähnlich gelagertes Drama «Unbroken» durchzieht.  Diese nah am Protagonisten und seiner Gefühlswelt orientierte Herangehensweise durchdringt auch das Skript. Ist «Unbroken» primär eine Jesus-Parabel und erst sekundär ein Einzelschicksal, verhält es sich beim Drehbuch von Frank Cottrell Boyce und Andy Paterson ganz anders. Die Erzählung lässt den Betrachter auf zwei Zeitebenen miterleben, wie Lomax gebrochen wird, zu wem sich dieser geschundene Soldat entwickelte und wie ihn Rachegedanken noch tiefer in die emotionale Zerrüttung ziehen. Dadurch, dass sich diese Geschichte ausführlich und mitreißend entfaltet – und letztlich in einen elektrisierend-rührenden Schlussakt mündet – bewegt das Drama intensiver als seine namhaftere Genrekonkurrenz. Was wiederum dazu führt, dass die handlungsimmanente Versöhnungsdebatte glaubwürdiger und effektvoller vermittelt wird. Wer beim Kinobesuch vorsorglich an die Taschentücher gedacht hat, darf sich da glücklich schätzen.

Diese nah am Protagonisten und seiner Gefühlswelt orientierte Herangehensweise durchdringt auch das Skript. Ist «Unbroken» primär eine Jesus-Parabel und erst sekundär ein Einzelschicksal, verhält es sich beim Drehbuch von Frank Cottrell Boyce und Andy Paterson ganz anders. Die Erzählung lässt den Betrachter auf zwei Zeitebenen miterleben, wie Lomax gebrochen wird, zu wem sich dieser geschundene Soldat entwickelte und wie ihn Rachegedanken noch tiefer in die emotionale Zerrüttung ziehen. Dadurch, dass sich diese Geschichte ausführlich und mitreißend entfaltet – und letztlich in einen elektrisierend-rührenden Schlussakt mündet – bewegt das Drama intensiver als seine namhaftere Genrekonkurrenz. Was wiederum dazu führt, dass die handlungsimmanente Versöhnungsdebatte glaubwürdiger und effektvoller vermittelt wird. Wer beim Kinobesuch vorsorglich an die Taschentücher gedacht hat, darf sich da glücklich schätzen.Fazit: Stark gespielt, hochemotional und dennoch unaufdringlich: «Die Liebe seines Lebens» ist ein Schuld-und-Sühne-Drama, das bewegt, statt zu belehren.

23.06.2015 11:00 Uhr

• Sidney Schering

Kurz-URL: qmde.de/79031