Matti Geschonneck: ‚Die fragile Demokratie erreichte die Dörfer nicht‘

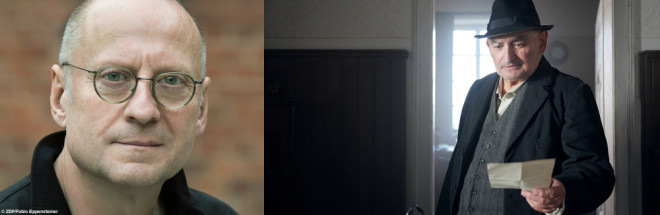

Nach dem vielfach ausgezeichneten Film «Die Wannseekonferenz» widmet sich Regisseur Matti Geschonneck erneut einem Kapitel deutscher Geschichte. In «Sturm kommt auf» erzählt der Regisseur, wie in den Jahren zwischen 1918 und 1933 der Faschismus in die Provinz drang – leise, unscheinbar, unaufhaltsam. Ein Heimatfilm als historische Warnung, getragen von einem herausragenden Ensemble um Josef Hader und Sigi Zimmerschied.

Herr Geschonneck, nach «Die Wannseekonferenz» widmen Sie sich erneut einer entscheidenden Phase deutscher Geschichte. Was hat Sie an der Zeit zwischen 1918 und 1933 besonders gereizt?

… Eine, ja, erstaunlich kurze Zeit zwischen Ende des 1. Weltkrieges 1918 und der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933, eine Zeit der Wirren, über die man lediglich glaubt, Einiges zu wissen. Grafs Roman ist erstmal ein spannender bayerischer Heimatroman. Er erzählt sehr anschaulich, wie der Faschismus in die Provinz kam. Und natürlich gibt es eine inhaltliche Verbindung von «Sturm kommt auf» zu «Die Wannseekonferenz», den ich 2020 drehte.

Der Film «Sturm zieht auf» basiert auf Oskar Maria Grafs Roman „Unruhe um einen Friedfertigen“. Was hat Sie an diesem Stoff und an Grafs Blick auf die Provinz fasziniert?

Der Roman ist ein Zeitporträt im Voralpen-Westerngewand. Menschen werden verführt, ins Verderben gestürzt, auf dem Land genauso wie in der Stadt. Das war mal Gegenwart, nicht lange her. Die Geschichte erzählt von uns, mit sehr gegenwärtigen Charakteren.

«Sturm kommt auf» schildert, wie Faschismus in einem kleinen Dorf langsam Gestalt annimmt. Warum war es Ihnen wichtig, diese Entwicklung gerade auf dem Land zu erzählen?

Ich bin Berliner, für mich kein Widerspruch, einen Heimatfilm, dazu noch einen bayerischen, zu machen. Die politischen Lager in der Zwischenkriegszeit waren unversöhnlich, ziellos zerstritten. Die fragile Demokratie erreichte die Dörfer nicht. Die Menschen suchten Halt, versuchten in ihrer Armut irgendwie durchzukommen. Sie sehnten sich nach großen Führern. Und die bekamen sie schließlich auch.

Der Schuster Julius Kraus, gespielt von Josef Hader, ist eine stille Hauptfigur, die sich der Gewalt entziehen will. Wie näherten Sie sich dieser ambivalenten Figur an?

Der Schuster Kraus, jüdischer Herkunft, ist sich seiner steten Lebensgefahr wohl bewusst. Er hat das Recht sich anzupassen, er will überleben. Er ist kein Widerstandskämpfer. Mir ist dieses Verhalten, sind diese Eigenschaften bekannt. Der Schuster weiß um sein Schicksal. Ich verstehe ihn.

Mit Josef Hader und Sigi Zimmerschied haben Sie zwei Kabarettisten in tragenden Rollen besetzt. Was war für Sie das Besondere an dieser Kombination?

Es war für mich immer wieder erstaunlich, wie die beiden mit ihren Figuren umgingen. Für mich als Regisseur ein großes Glück, eine Freude, ihnen bei der Arbeit zuzusehen. Wenn man sich gegenseitig vertraut - was man nicht einfordern kann - dann hat die Arbeit etwas Leichtes, Spielerisches, trotz des dramatischen Hintergrundes unserer Geschichte. Und die eigentliche Profession des Kabarettisten von Hader und Zimmerschied half ihnen und mir, augenblicklich auf die jeweiligen, oft veränderten Situationen einzugehen, darauf zu reagieren. Zwei außerordentlich kluge Schauspieler, und ebenso schlau …

Der Titel klingt wie eine Metapher – aber auch wie eine Warnung. Welche Botschaft steckt für Sie in «Sturm kommt auf»?

Der Titel weist augenscheinlich auf die Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 hin. Die Folgen sind bekannt.

Die Musik, insbesondere der alpenländische Dreigesang, spielt eine auffällige Rolle. Welche Funktion hatte der Klang für die Stimmung und das Erzählen?

Dieser bayerisch alpenländische Dreigesang half mir, die Tonalität für unseren Film zu finden. Die Lieder bestimmten den Rhythmus, überhaupt die Atmosphäre. Sie sind nicht nur wunderschön, sie verorten auch unsere Geschichte, verführen in eine Vergangenheit.

Gedreht wurde überwiegend in Österreich, im Salzburger Land. Wie schwierig war es, passende historische Schauplätze für diese Zeit zu finden?

Die für uns geeigneten Drehorte zu finden, war das Schwierigste überhaupt. Anderthalb Jahre vor Drehbeginn begann für meinen Kameramann Theo Bierkens und mich bereits die Motivsuche, natürlich zunächst in Bayern, in Oskar Maria Grafs Heimat in der Nähe des Starnberger Sees, in den Voralpen, hauptsächlich ja historische Außenmotive – erfolglos. Wir orientierten uns immer weiter Richtung Süden, bis wir – auch aus Finanzierungsgründen – in Österreich landeten, im Salzburger Land. Wir hatten riesiges Glück, dass unser Szenenbildner Christoph Kanter das Freilichtmuseum in Großgmain auftat, und beinahe alle Drehorte rund um Salzburg fand.

Der Film läuft am 10. November – ein Tag nach dem Jahrestag der Reichspogromnacht. Welche Bedeutung hat dieser Sendetermin für Sie persönlich?

Der 10. November ist das richtige Datum für die Ausstrahlung unseres Films. «Sturm kommt auf» ist dafür wohl auch der passende Titel. Ich überlasse es den Zuschauerinnen und Zuschauern, mögliche Parallelen zur Gegenwart zu ziehen. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brannten in Deutschland die Synagogen.

Eine sehr schlimme Zeit. Danke für Ihre Arbeit!

«Sturm kommt auf» ist am Montag, den 9. November, um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen. Der Zweiteiler ist seit 3. November in der ZDFmediathek verfügbar.

… Eine, ja, erstaunlich kurze Zeit zwischen Ende des 1. Weltkrieges 1918 und der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933, eine Zeit der Wirren, über die man lediglich glaubt, Einiges zu wissen. Grafs Roman ist erstmal ein spannender bayerischer Heimatroman. Er erzählt sehr anschaulich, wie der Faschismus in die Provinz kam. Und natürlich gibt es eine inhaltliche Verbindung von «Sturm kommt auf» zu «Die Wannseekonferenz», den ich 2020 drehte.

Der Film «Sturm zieht auf» basiert auf Oskar Maria Grafs Roman „Unruhe um einen Friedfertigen“. Was hat Sie an diesem Stoff und an Grafs Blick auf die Provinz fasziniert?

Der Roman ist ein Zeitporträt im Voralpen-Westerngewand. Menschen werden verführt, ins Verderben gestürzt, auf dem Land genauso wie in der Stadt. Das war mal Gegenwart, nicht lange her. Die Geschichte erzählt von uns, mit sehr gegenwärtigen Charakteren.

«Sturm kommt auf» schildert, wie Faschismus in einem kleinen Dorf langsam Gestalt annimmt. Warum war es Ihnen wichtig, diese Entwicklung gerade auf dem Land zu erzählen?

Ich bin Berliner, für mich kein Widerspruch, einen Heimatfilm, dazu noch einen bayerischen, zu machen. Die politischen Lager in der Zwischenkriegszeit waren unversöhnlich, ziellos zerstritten. Die fragile Demokratie erreichte die Dörfer nicht. Die Menschen suchten Halt, versuchten in ihrer Armut irgendwie durchzukommen. Sie sehnten sich nach großen Führern. Und die bekamen sie schließlich auch.

Der Schuster Julius Kraus, gespielt von Josef Hader, ist eine stille Hauptfigur, die sich der Gewalt entziehen will. Wie näherten Sie sich dieser ambivalenten Figur an?

Der Schuster Kraus, jüdischer Herkunft, ist sich seiner steten Lebensgefahr wohl bewusst. Er hat das Recht sich anzupassen, er will überleben. Er ist kein Widerstandskämpfer. Mir ist dieses Verhalten, sind diese Eigenschaften bekannt. Der Schuster weiß um sein Schicksal. Ich verstehe ihn.

Mit Josef Hader und Sigi Zimmerschied haben Sie zwei Kabarettisten in tragenden Rollen besetzt. Was war für Sie das Besondere an dieser Kombination?

Es war für mich immer wieder erstaunlich, wie die beiden mit ihren Figuren umgingen. Für mich als Regisseur ein großes Glück, eine Freude, ihnen bei der Arbeit zuzusehen. Wenn man sich gegenseitig vertraut - was man nicht einfordern kann - dann hat die Arbeit etwas Leichtes, Spielerisches, trotz des dramatischen Hintergrundes unserer Geschichte. Und die eigentliche Profession des Kabarettisten von Hader und Zimmerschied half ihnen und mir, augenblicklich auf die jeweiligen, oft veränderten Situationen einzugehen, darauf zu reagieren. Zwei außerordentlich kluge Schauspieler, und ebenso schlau …

Der Titel klingt wie eine Metapher – aber auch wie eine Warnung. Welche Botschaft steckt für Sie in «Sturm kommt auf»?

Der Titel weist augenscheinlich auf die Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 hin. Die Folgen sind bekannt.

Die Musik, insbesondere der alpenländische Dreigesang, spielt eine auffällige Rolle. Welche Funktion hatte der Klang für die Stimmung und das Erzählen?

Dieser bayerisch alpenländische Dreigesang half mir, die Tonalität für unseren Film zu finden. Die Lieder bestimmten den Rhythmus, überhaupt die Atmosphäre. Sie sind nicht nur wunderschön, sie verorten auch unsere Geschichte, verführen in eine Vergangenheit.

Gedreht wurde überwiegend in Österreich, im Salzburger Land. Wie schwierig war es, passende historische Schauplätze für diese Zeit zu finden?

Die für uns geeigneten Drehorte zu finden, war das Schwierigste überhaupt. Anderthalb Jahre vor Drehbeginn begann für meinen Kameramann Theo Bierkens und mich bereits die Motivsuche, natürlich zunächst in Bayern, in Oskar Maria Grafs Heimat in der Nähe des Starnberger Sees, in den Voralpen, hauptsächlich ja historische Außenmotive – erfolglos. Wir orientierten uns immer weiter Richtung Süden, bis wir – auch aus Finanzierungsgründen – in Österreich landeten, im Salzburger Land. Wir hatten riesiges Glück, dass unser Szenenbildner Christoph Kanter das Freilichtmuseum in Großgmain auftat, und beinahe alle Drehorte rund um Salzburg fand.

Der Film läuft am 10. November – ein Tag nach dem Jahrestag der Reichspogromnacht. Welche Bedeutung hat dieser Sendetermin für Sie persönlich?

Der 10. November ist das richtige Datum für die Ausstrahlung unseres Films. «Sturm kommt auf» ist dafür wohl auch der passende Titel. Ich überlasse es den Zuschauerinnen und Zuschauern, mögliche Parallelen zur Gegenwart zu ziehen. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brannten in Deutschland die Synagogen.

Eine sehr schlimme Zeit. Danke für Ihre Arbeit!

«Sturm kommt auf» ist am Montag, den 9. November, um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen. Der Zweiteiler ist seit 3. November in der ZDFmediathek verfügbar.

10.11.2025 11:11 Uhr

• Fabian Riedner

Kurz-URL: qmde.de/166081