«Working»: Obamas nutzlose Netflix-Show

Vier Folgen der Reportage-Reihe sind seit Mitte Mai beim Streamingdienst Netflix abrufbar.

Barack Obama galt als Hoffnungsträger der modernen Politik nach der Ära Bush, doch seine Vorschusslorbeeren konnte er nicht vollends einlösen. Der Jurist erhielt bereits ein Jahr nach seiner Amtseinführung den Friedensnobelpreis, obwohl er bei vielen Konflikten nur als Beobachter auftrat. Er senkte die Arbeitslosenquote des Landes durch eine enorme Staatsverschuldung, die mehrfach zur Anhebung der Schuldenobergrenze führte. Obama-Care wurde mittelmäßig eingeführt, sodass das Programm seine Wirkung kaum entfalten konnte. Sechs Jahre nach dessen Amtszeit wirkt das Land gespaltener denn je, soziale Gerechtigkeit scheint in weiter Ferne gerückt. Nach seiner Präsidentschaft schloss er mit seiner Produktionsfirma Higher Ground einen Vertrag mit Netflix, seine Frau und er erhielten Millionen von einem Verlag und Spotify nahm das amerikanische Paar unter Vertrag. Innerhalb weniger Jahre soll er mit diesen drei Deals mehr als 300 Millionen Dollar verdient haben.

Barack Obama galt als Hoffnungsträger der modernen Politik nach der Ära Bush, doch seine Vorschusslorbeeren konnte er nicht vollends einlösen. Der Jurist erhielt bereits ein Jahr nach seiner Amtseinführung den Friedensnobelpreis, obwohl er bei vielen Konflikten nur als Beobachter auftrat. Er senkte die Arbeitslosenquote des Landes durch eine enorme Staatsverschuldung, die mehrfach zur Anhebung der Schuldenobergrenze führte. Obama-Care wurde mittelmäßig eingeführt, sodass das Programm seine Wirkung kaum entfalten konnte. Sechs Jahre nach dessen Amtszeit wirkt das Land gespaltener denn je, soziale Gerechtigkeit scheint in weiter Ferne gerückt. Nach seiner Präsidentschaft schloss er mit seiner Produktionsfirma Higher Ground einen Vertrag mit Netflix, seine Frau und er erhielten Millionen von einem Verlag und Spotify nahm das amerikanische Paar unter Vertrag. Innerhalb weniger Jahre soll er mit diesen drei Deals mehr als 300 Millionen Dollar verdient haben.In «Working», das in Deutschland den Titel «Arbeit: Was wir den ganzen Tag machen» trägt, läuft der Emmy- und Grammy-Preisträger durch sein riesiges Büro, bevor er sich in seinen Stuhl fallen lässt und erzählt, dass er im College das Buch „Working: People Talk About What They Do All Day and How They Feel About What They Do“ von Studs Terkel gelesen hat. Der Autor veröffentlichte 1974 ein Buch, in dem er ganz normale Leute fragte, was sie beruflich machen, was sie damit verdienen und ob sie damit zufrieden sind. Nun versucht Obama dasselbe für den kalifornischen Streamingdienst ins Jahr 2023 zu verfrachten.

Die Serie beginnt mit Elba, einer Reinigungskraft im New Yorker Hotel „The Pierre“. Eine Hochzeitsgesellschaft kehrt ein, ein anderer Gast wünscht eine andere Matratze. Die vielen Angestellten verdienen nicht viel, aber sie müssen den Übernachtungsgästen jeden Wunsch von den Lippen ablesen und so schnell wie möglich erfüllen. Elba zum Beispiel ist eine interessante Persönlichkeit, denn sie kam vor über 22 Jahren nach Amerika und konnte anfangs kein Wort Englisch. Dass die Vereinigten Staaten von Amerika seit Jahrzehnten illegale Einwanderung ermöglichen, aber keine kostenlosen Sprachkurse anbieten, bleibt natürlich unerwähnt. Vielleicht hat das auch wieder mit dem Riesenproblem der Verantwortlichen hinter der Kamera zu tun. Die Produktionsfirma Higher Ground gehört dem ehemaligen US-Präsidenten, der diese Probleme in seinen acht Amtsjahren natürlich auch nicht in den Griff bekommen hat. Stattdessen werden überflüssige Details in den Vordergrund gestellt: Gäste, denen sie auf dem Flur begegnet und die sie begrüßt, antworten oft nicht. Elba weist darauf hin, dass diese Leute zwar reicher und besser gekleidet seien, aber keine besseren Menschen. Man merkt, woher der Wind in diesem Dokumentarfilm weht.

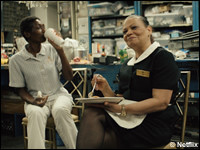

Die Serie beginnt mit Elba, einer Reinigungskraft im New Yorker Hotel „The Pierre“. Eine Hochzeitsgesellschaft kehrt ein, ein anderer Gast wünscht eine andere Matratze. Die vielen Angestellten verdienen nicht viel, aber sie müssen den Übernachtungsgästen jeden Wunsch von den Lippen ablesen und so schnell wie möglich erfüllen. Elba zum Beispiel ist eine interessante Persönlichkeit, denn sie kam vor über 22 Jahren nach Amerika und konnte anfangs kein Wort Englisch. Dass die Vereinigten Staaten von Amerika seit Jahrzehnten illegale Einwanderung ermöglichen, aber keine kostenlosen Sprachkurse anbieten, bleibt natürlich unerwähnt. Vielleicht hat das auch wieder mit dem Riesenproblem der Verantwortlichen hinter der Kamera zu tun. Die Produktionsfirma Higher Ground gehört dem ehemaligen US-Präsidenten, der diese Probleme in seinen acht Amtsjahren natürlich auch nicht in den Griff bekommen hat. Stattdessen werden überflüssige Details in den Vordergrund gestellt: Gäste, denen sie auf dem Flur begegnet und die sie begrüßt, antworten oft nicht. Elba weist darauf hin, dass diese Leute zwar reicher und besser gekleidet seien, aber keine besseren Menschen. Man merkt, woher der Wind in diesem Dokumentarfilm weht.Randi arbeitet in der häuslichen Pflege „At Home Care“, wo sie sich um alte Menschen mit Behinderung kümmern muss. „Man sollte die Arbeit so machen, wie man selbst einmal gepflegt werden möchte“, sagt die junge Frau, die für neun Dollar die Stunde nicht nur putzen und pflegen, sondern auch kochen muss. Vor Ort ist eine Kollegin, die bei Fehlern kurz aushilft. Auch das Gespräch mit der Pflegerin kommt nicht in Gang, vermutlich weil an diesem Tag die Produktionsfirma Higher Ground zu Besuch ist. Das Leben der 74-jährigen zu pflegenden Person ist traurig: Sie sieht den ganzen Tag fern, trinkt Bier und raucht ein paar Zigaretten.

Schnitt – und schon sieht man Randi vor ihrem Auto. Dort gibt sie ihrer Tochter gerade das Fläschchen. Ein Kindergartenplatz in den Vereinigten Staaten von Amerika? Gibt es so etwas nicht? Wo war die Tochter während der ihre Mutter die Rentnerin betreut hat? Allein im Auto? Fragen, die der Dokumentarfilm nicht beantwortet. Schließlich stehen die vorwiegend People of Color in schlecht bezahlten Jobs im Vordergrund, an dieser Gesellschaftsschicht soll schließlich keine Kritik geübt werden. Aber das ist kein Bild, das man als seriöse Dokumentation vermitteln kann. Die Dokumentation lässt entscheidende Fragen weg und dehnt uninteressantes Material.

Schnitt – und schon sieht man Randi vor ihrem Auto. Dort gibt sie ihrer Tochter gerade das Fläschchen. Ein Kindergartenplatz in den Vereinigten Staaten von Amerika? Gibt es so etwas nicht? Wo war die Tochter während der ihre Mutter die Rentnerin betreut hat? Allein im Auto? Fragen, die der Dokumentarfilm nicht beantwortet. Schließlich stehen die vorwiegend People of Color in schlecht bezahlten Jobs im Vordergrund, an dieser Gesellschaftsschicht soll schließlich keine Kritik geübt werden. Aber das ist kein Bild, das man als seriöse Dokumentation vermitteln kann. Die Dokumentation lässt entscheidende Fragen weg und dehnt uninteressantes Material. Und wo bleibt eigentlich Barack Obama? Der ehemalige US-Präsident kommentiert zwar die produzierten Fernsehbilder, aber warum er nie persönlich über die Schulter schaut und sich für ein Gespräch interessiert, ist etwas merkwürdig. Obama beginnt die Serie mit den Worten, man wolle Menschen dokumentieren, die man sonst nicht kennen würde. Auch das amerikanische Fernsehen ist voll von Reality-Shows, selbst in den Staaten werden Formate produziert, die den Armut dokumentieren. Vielleicht liegt es daran, dass Obama einfach kein Interesse daran hat, das Leben der Arbeiterklasse kennen zu lernen.

In den späteren Episoden trifft Obama zum Beispiel die Vorgesetzten der dieser Geringverdiener-Jobs. Er unterhält sich mit dem Besitzer des La-Pierre-Hotels Natarajan Chandrasekaran, der Gründerin von „At Home Car“ Jeanette und dem Entwickler des selbstfahrenden Autos Aurora. Man könnte meinen, «Working» sei am Reißbrett geplant worden: Weil Obama die Gründer treffen wollte, schaute man sich die Ebenen unterhalb der Chefetage an.

In den späteren Episoden trifft Obama zum Beispiel die Vorgesetzten der dieser Geringverdiener-Jobs. Er unterhält sich mit dem Besitzer des La-Pierre-Hotels Natarajan Chandrasekaran, der Gründerin von „At Home Car“ Jeanette und dem Entwickler des selbstfahrenden Autos Aurora. Man könnte meinen, «Working» sei am Reißbrett geplant worden: Weil Obama die Gründer treffen wollte, schaute man sich die Ebenen unterhalb der Chefetage an.«Arbeit: Was wir den ganzen Tag machen» ist eine enttäuschende Produktion aus dem Hause Higher Ground und zeigt einmal mehr, dass große Namen nicht für gute Sendungen stehen müssen. Netflix hat scheinbar erst einen Vertrag mit Obama abgeschlossen, bevor man seine Projekte plante. «Working» ist ein undifferenzierter Blick auf das Leben der arbeitenden Amerikaner, der viel politisches Versagen ausspart. Man stelle sich einmal vor, Angela Merkel oder Gerhardt Schröder produzieren für RTL eine solche Doku-Reihe. Aberwitzig!

«Arbeit: Was wir den ganzen Tag machen» ist bei Netflix aufrufbar.

06.06.2023 11:44 Uhr

• Fabian Riedner

Kurz-URL: qmde.de/142726