Unverständliches Gemecker: Fünf Serienenden, die zu Unrecht die Gemüter erhitzen

Zeit für ein paar unpopuläre Meinungen: Diese fünf Finalfolgen werden in den Augen unseres Serientäters Sidney Schering ungerechtfertigt in der Luft zerrissen. Achtung, selbstredend folgen Spoiler.

«Lost»

Das Ende von «Lost» gleicht in mancherlei Aspekten dem Ende von «Game of Thrones»: Beide Serien wurden von nicht wenigen Serienfans und Pressevertretern zeitweise zur besten Serie der TV-Geschichte hochstilisiert. Beide Serien legten mit größerem Vorlauf einen zeitlichen Fixpunkt für ihren Abschluss fest. In beiden Fällen wurden Teile der Fanbase während der vorletzten Season ungeduldig und verloren während der Finalstaffel die Fassung – mit der Hoffnung, dass das Finale das Ruder noch herumreißt. Da die Showrunner den Fokus aber auf Aspekte legten, die vielen Fans weniger wichtig waren, nahm die zuvor so laut umjubelte Serie in den Augen einiger Fernsehenden durch den Abschluss einen Imageschaden hin.

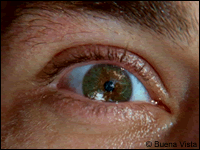

Das Ende von «Lost» gleicht in mancherlei Aspekten dem Ende von «Game of Thrones»: Beide Serien wurden von nicht wenigen Serienfans und Pressevertretern zeitweise zur besten Serie der TV-Geschichte hochstilisiert. Beide Serien legten mit größerem Vorlauf einen zeitlichen Fixpunkt für ihren Abschluss fest. In beiden Fällen wurden Teile der Fanbase während der vorletzten Season ungeduldig und verloren während der Finalstaffel die Fassung – mit der Hoffnung, dass das Finale das Ruder noch herumreißt. Da die Showrunner den Fokus aber auf Aspekte legten, die vielen Fans weniger wichtig waren, nahm die zuvor so laut umjubelte Serie in den Augen einiger Fernsehenden durch den Abschluss einen Imageschaden hin. Bei «Lost» lässt mich der ganze Hass auf die Finalfolge allerdings ratlos zurück: Auch wenn die Geheimnisse rund um die mysteriöse Insel ein großer Reizpunkt von «Lost» waren, lag der narrative Fokus für mich von Anfang an klar auf den Figuren und ihrem Innenleben. Dass das Finale von «Lost» also dem zentralen Personal einen emotionalen Abschluss gibt, statt den Fokus auf die Inselmythologie zu legen, ist nur konsequent. Der selbsternannte Anführer der Gruppe, Jack, darf den aufopferungsvollen Heldentod sterben und mit seinem letzten Wimpernschlag noch erblicken, wie seine Freunde gen Sicherheit fliegen, zudem zeigen Szenen aus dem Leben danach, wie alle uns wichtigen Figuren aus der Serie gemeinsam Glück finden.

Ein esoterisches Finale, das mit treffsicheren Charaktermomenten unterstrichen wird und praktisch das Ende von James Camerons «Titanic» formvollendet ausführt. Aber es entsprach wohl leider nicht den Erwartungen … Übrigens: Kollege Björn Sülter verteidigte das «Lost»-Finale auch schon.

«Two and a Half Men»

Nach zwölf Jahren, einer riesigen inhaltlichen Neuausrichtung inklusive Hauptdarstellerwechsel und größeren wie kleineren Kontroversen war am 19. Februar 2015 Schluss: Chuck Lorres Hitsitcom «Two and a Half Men» ging mit einer Doppelfolge von der Bühne. Die Presse war zumeist garstig gegenüber diesem letzten großen Knall der Altherrenwitz-Sitcom und bei IMDb hat das Finale ein mieses Rating von 4,1/10 Punkten. Aber, was soll ich sagen: Für mich ist es eine der denkwürdigeren Episoden einer Serie, die so selbst vier Jahre später wohl nicht mehr aus der Fernsehtaufe gehoben werden würde und stellenweise kaum mehr war als unaufdringliches Hintergrundrauschen.

Nach zwölf Jahren, einer riesigen inhaltlichen Neuausrichtung inklusive Hauptdarstellerwechsel und größeren wie kleineren Kontroversen war am 19. Februar 2015 Schluss: Chuck Lorres Hitsitcom «Two and a Half Men» ging mit einer Doppelfolge von der Bühne. Die Presse war zumeist garstig gegenüber diesem letzten großen Knall der Altherrenwitz-Sitcom und bei IMDb hat das Finale ein mieses Rating von 4,1/10 Punkten. Aber, was soll ich sagen: Für mich ist es eine der denkwürdigeren Episoden einer Serie, die so selbst vier Jahre später wohl nicht mehr aus der Fernsehtaufe gehoben werden würde und stellenweise kaum mehr war als unaufdringliches Hintergrundrauschen.Das Finale dagegen wirft mit Gastauftritten um sich, feister Selbstironie und süffisant vermittelter Selbstkritik, wie garstig, egomanisch und lebensunfähig die «Two and a Half Men»-Figuren doch sind. Ja, die zahlreichen Seitenhiebe auf Charlie Sheen, der die Serie aufgrund Auseinandersetzungen mit Serienmacher Lorre Jahre zuvor verlassen musste, sind partiell unnötig gehässig, bedenkt man, dass Sheen kurz vor Serienende eine Versöhnung suchte. Dennoch ist das «Two and a Half Men»-Finale auf amüsierte Weise platt, grell und bescheuert. Auf verquere Weise ist es das Ende, das diese Serie verdient hat.

«Seinfeld»

Weiterführende Artikel

- «Arrested Development»: Jetzt geh doch einfach endlich zu Ende!

- Nach dem Finale: Wie enttäuschend war die letzte «Game of Thrones»-Staffel?

- Finale von «The Big Bang Theory»: That all ended with a Big Bang

- Was ist das beste Comedyfinale der Seriengeschichte?

- «Unbreakable Kimmy Schmidt»: Ende eines unverstandenen Geniestreichs

Es ist eine clevere Selbstdekonstruktion der Serie, denn so lustig die «Seinfeld»-Hauptfiguren auch sein mögen, wenn man sie aus sicherer Distanz beobachtet, so würde kaum ein vernünftiger Mensch mit ihnen im realen Leben zu tun haben. Was «Seinfeld» bis dahin unausgesprochen ließ, bestenfalls gelegentlich zwischen den Zeilen klar machte, wird passenderweise mit einem letzten Paukenschlag in den Serienvordergrund gerückt. «Seinfeld» war eben doch nie eine Serie über nichts, sondern eine Serie über Narzisten. Aber das mag rückblickend deutlicher sein, als es während der Uraufführung war.

«How I Met Your Mother»

Apropos "Serienenden, die rückblickend naheliegender sein mögen, als sie es vielen während der Erstausstrahlung erschienen": «How I Met Your Mother» ist, rekapituliert man die gesamte Serie, sehr eindeutig eine romantisch-dramatisch angehauchte Sitcom über zweite, dritte, vierte Chancen in Liebesdingen, den Umstand, dass man das Schicksal nicht beeinflussen kann, wohl aber, wie man damit umgeht, und über die Komplexität zwischenmenschlicher Beziehungen. Freunde können sich ineinander verlieben und realisieren, dass sie doch nur Freunde hätte bleiben sollen. Man kann die perfekte Liebe seines Lebens finden, sie verlieren, und dennoch Anrecht auf eine romantische Zukunft haben. Und Fehltritte mögen ärgerlich sein, aber sie bringen uns oft erst in die Spur, in der wir uns für spätere Erfolge befinden müssen. «How I Met Your Mother» war, vom Titel an, eine Serie über den Weg, nicht über das Ziel. Die Serie heißt ja nicht «Your Mother» oder sowas.

Apropos "Serienenden, die rückblickend naheliegender sein mögen, als sie es vielen während der Erstausstrahlung erschienen": «How I Met Your Mother» ist, rekapituliert man die gesamte Serie, sehr eindeutig eine romantisch-dramatisch angehauchte Sitcom über zweite, dritte, vierte Chancen in Liebesdingen, den Umstand, dass man das Schicksal nicht beeinflussen kann, wohl aber, wie man damit umgeht, und über die Komplexität zwischenmenschlicher Beziehungen. Freunde können sich ineinander verlieben und realisieren, dass sie doch nur Freunde hätte bleiben sollen. Man kann die perfekte Liebe seines Lebens finden, sie verlieren, und dennoch Anrecht auf eine romantische Zukunft haben. Und Fehltritte mögen ärgerlich sein, aber sie bringen uns oft erst in die Spur, in der wir uns für spätere Erfolge befinden müssen. «How I Met Your Mother» war, vom Titel an, eine Serie über den Weg, nicht über das Ziel. Die Serie heißt ja nicht «Your Mother» oder sowas. Aber von 2005 an verliebten sich Millionen von Serienfans nicht nur in die eklektische Freundesgruppe rund um Ted Mosby, sondern vor allem auch ins Mysterium "Wer ist denn nun die Mutter?" (obwohl die Serie ja eben nicht «Who's Your Mother?» betitelt ist). Und als dieses Geheimnis gelüftet wurde, spielte Cristin Milioti die Mutter so liebenswert, dass das Publikum mehr von ihr wollte. Die Katastrophe war also vorprogammiert:

Das neun Staffeln lange Rumgeiere Teds, der seinen Kindern eine verzettelte Geschichte darüber erzählte, wie sehr er ihre Mutter liebt, sie seine einzig wahre Seelenverwandte bleiben wird, und er nun, Jahre nach ihrem Tod, aber irgendwie schon gerne wieder eine alte Freundin daten würde, und daher, ohne direkt zu fragen, gerne den Segen seiner Sprößlinge hätte, stieß einen Großteil der Serienfanbase vor den Kopf. Die Mutter sei von den Autoren mies behandelt worden, man würde merken, dass sich die Serie von ihrem einst geplanten Ende hinweg entwickelte und es nun dennoch durchziehen müsse, und wo bliebe überhaupt die Romantik?

Der größte Fauxpas von «How I Met Your Mother» ist aber nicht das konsequente, emotional verfahrene Ende, sondern die über Gebühr gedehnte, restliche neunte Staffel, die nicht unaufhaltsam zu diesem Schlusspunkt spurtete, sondern aufgrund abgemachter Deals 24 Folgen mit vielleicht zwölf Episoden an Material füllte und so die Publikumserwartungen (weiter) verfälschte. Das macht den Schluss aber nicht minder prägnant. Mir egal, wie sehr andere jammern mögen – der Ausgang der "Liebe ist kompliziert, seufz!"-Sitcomsaga ist meiner Ansicht nach einfach legendär.

«Die Sopranos»

Selbst Leute, die «Die Sopranos» nicht gesehen haben, taten sich 2007 schwer, nicht mitzubekommen, wie die 86 Episoden, sechs Staffeln lange Mafiasaga ausging. Zu weite popkulturelle Wellen schlug der urplötzliche Schnitt auf ein Schwarzbild, zu häufig wurde er parodiert, als dass man damals nicht davon gehört hätte. Lange, bevor die medienzentrischen Winkel des Internets mit ihrer Obsession für Hottakes und ellenlange Essays begonnen haben, wurden ausführliche Analysen, Interpretationen und Hasstiraden über dieses Ende verfasst. Serienprotagonist Tony Soprano sitzt in einem Diner, "Don't Stop Belivin'" von Journey wummert aus den Boxen, ein Glöckchen signalisiert das Öffnen einer Tür, Tony blickt auf – Schwarz. Keine Blende, kein akustischer Knalleffekt. Viele Fernsehende dachten, ihr TV-Anschluss wurde aufmucken – doch es ist eine künstlerische Entscheidung.

Selbst Leute, die «Die Sopranos» nicht gesehen haben, taten sich 2007 schwer, nicht mitzubekommen, wie die 86 Episoden, sechs Staffeln lange Mafiasaga ausging. Zu weite popkulturelle Wellen schlug der urplötzliche Schnitt auf ein Schwarzbild, zu häufig wurde er parodiert, als dass man damals nicht davon gehört hätte. Lange, bevor die medienzentrischen Winkel des Internets mit ihrer Obsession für Hottakes und ellenlange Essays begonnen haben, wurden ausführliche Analysen, Interpretationen und Hasstiraden über dieses Ende verfasst. Serienprotagonist Tony Soprano sitzt in einem Diner, "Don't Stop Belivin'" von Journey wummert aus den Boxen, ein Glöckchen signalisiert das Öffnen einer Tür, Tony blickt auf – Schwarz. Keine Blende, kein akustischer Knalleffekt. Viele Fernsehende dachten, ihr TV-Anschluss wurde aufmucken – doch es ist eine künstlerische Entscheidung. Wird Soprano erschossen? Potentielle Vorausdeutungen wurden in früheren Episoden gemacht (etwa mit dem Dialogfetzen "You probably don't even hear it when it happens, right?" darüber, wie plötzlich Gangster sterben können). Andere Serienfans glauben, das Finale wolle bloß das ständige Angstgefühl Tony Sopranos ausdrücken. Diese Uneindeutigkeit sorgte 2007 für durchwachsenes bis negatives Fanecho, während die schreibende Zunft deutlich gnädiger mit dem Finale umging. Mittlerweile hat das «Sopranos»-Finale einen ikonischen Status erreicht, wenngleich mit einem Beigeschmack der Kategorie "berühmt-berüchtigt". Geben wir dem Finale noch ein paar Jahre, bis der letzte Frust über es aus der Popkultur raus gewachsen ist …

22.05.2019 13:20 Uhr

• Sidney Schering

Kurz-URL: qmde.de/109510